Eigentlich dachten die drei Heimatforscher vom Volksbildungswerk Fritzdorf in der Nähe von Bonn, ihr Vortragsabend zur Heimatgeschichte im Frühjahr 1954 würde einen ganz normalen Verlauf nehmen. Aber es kam ganz anders: Als es um frühgeschichtliche Gefäße ging, rief plötzlich ein Landwirt aus der Gegend und Zuhörer an diesem denkwürdigen Abend in die Runde, so etwas ähnliches habe er auch schon auf seinem Acker gefunden: Den später so bedeutenden “Goldbecher von Fritzdorf”. Die drei Heimatforscher konnten kaum glauben, was sie da hörten.

Beim Aushub einer sogenannten Rübenmiete (eine vorübergehende Lagerung von Rüben nach der Ernte am Ackerrand) stieß der Landwirt mit seinem Spaten auf ein Tongefäß, das augenblicklich zerbrach und deshalb seinen wertvollen Inhalt preisgab: Den besagten Fritzdorfer Goldbecher.

Der Landwirt nahm den Becher an sich und stellte ihn zunächst als Zierde auf seinen Wohnzimmertisch. Erst als er ihn schließlich den sprachlosen Heimatforschern nach jenem denkwürdigen Abend nur zögerlich zur Untersuchung überließ, stellte sich heraus, dass der mykenische Becher ca. 3500 Jahre alt ist und aus über 200 Gramm purem Gold besteht.

Das Rheinische Landesmuseum in Bonn erwarb daraufhin den Becher als Highlight für seine Dauerausstellung – war es doch bis dahin einer der bedeutendsten Funde, die jemals im Rheinland gemacht wurden – und der glückliche Finder konnte sich laut Überlieferung über eine deutliche Erweiterung seines Ackerlandes freuen. Manche erzählen sich sogar, er habe davon einen nagelneuen Lanz-Traktor gekauft.

Genauso überrascht und erfreut waren auch wir fast 70 Jahre später, als ein Kunde bei uns eine Replik von diesem wunderschönen “Goldbecher von Fritzdorf” bestellte. Die Replik sollte aus Feinsilber (999,99 Silbergehalt) handgetrieben und anschließend innen und außen feuervergoldet werden. Es musste nicht unbedingt eine exakte Kopie entstehen, der Becher sollte sich aber möglichst nahe am Original orientieren.

Selbstverständlich holten wir uns vorher die Zustimmung des Direktoriums des Rheinischen Landesmuseums in Bonn (“RLMB”) ein, da dort ja der Originalfund zu den bedeutendsten Ausstellungsstücken dieses Museums gehört und wir bereits seit vielen Jahren auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem RLMB zurückblicken können.

Unsere ungewöhnliche Anfrage wurde dort mit freundlichem Wohlwollen aufgenommen. Und nicht nur das: Man stellte uns sogar noch weitere Detail-Fotos von diesem Becher zur Verfügung. Unser besonderer Dank gilt daher dem Team des RLMB, das uns damit zum wiederholten Male mit seiner Expertise bei unseren Projekten unterstützt hat.

Jetzt konnten wir uns also endlich ans Werk machen – sollte der Becher doch schon in Kürze als Geburtstagsgeschenk einem Jubilar überreicht werden – und orderten das reine Silber in Form von passenden fertigen Blechen:

Im Moment kann man sich eigentlich kaum vorstellen, dass aus diesen modernen und spiegelglänzenden Silberblechen einmal ein überzeugend antik wirkender Becher entstehen kann. Mit viel Geduld und Handarbeit gelingt aber auch das. 😉

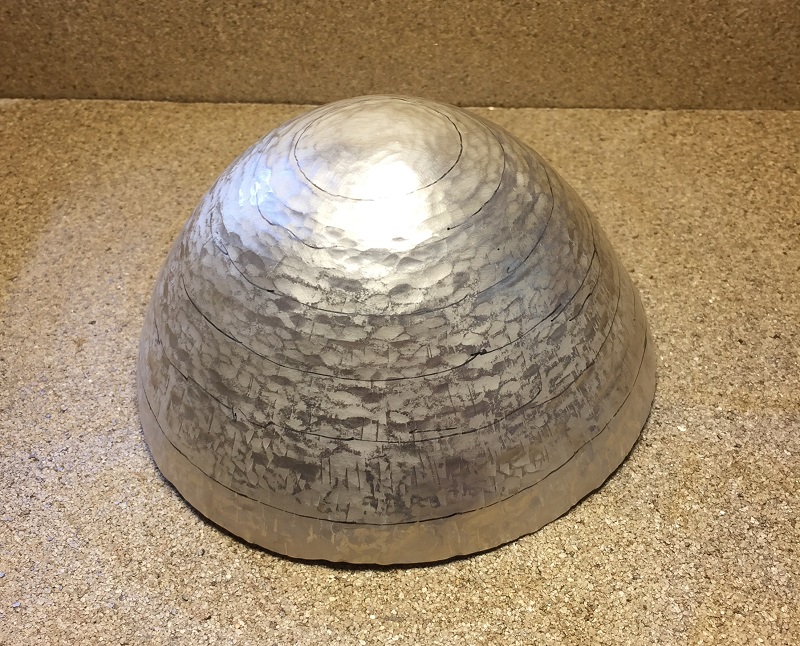

Das Blech für den unteren Teil des Bechers wurde zuerst kreisrund ausgesägt und später dann mit speziellen Silberschmiedehämmern und einer möglichst passgenauen Treibform in die benötigte Form “getrieben”, also gehämmert. Zum Beginn allerdings war uns der gröbste Hammer und unsere größte Kugelanke aus unserer Werkstatt jedoch gerade recht: 😉

Da sich das zunächst sehr weiche Feinsilber durch das Kaltschmieden sehr stark verdichtet und somit verhärtet, muss das Arbeitsstück immer und immer wieder nach jedem Hämmern mit dem Gasbrenner “kirschrot” ausgeglüht werden, damit sich das Edelmetall “entspannen” kann und für den nächsten Schmiedegang wieder weich wird.

Hier liegt die beinahe fertige Rohform des Becher-Unterteils bereits in der Brenner-Kabine und wartet schon auf den nächsten Glühdurchgang:

Für das Treiben der oberen Becherhälfte haben wir uns eine Negativ-Form aus historischem und besonders hartem Eichenholz angefertigt, die exakt die Konturen des oberen Ringes des Bechers hat. Mit ihrer Hilfe kann nun das große, vorher in Form eines Ringes zusammengelötete Silberblech in die gewünschte Form gehämmert werden:

Jetzt folgt der wohl kniffligste Teil dieses spannenden Projektes: Beide Becherhälften müssen passgenau miteinander verlötet werden. Obwohl sich beide Formen durch die große Hitze eventuell verziehen können, muss es dennoch gelingen, eine absolut dichte und schlüssige Lötnaht hinzubekommen.

Für das Verlöten werden zuallererst kleine Kügelchen aus Silberlot benötigt, die auf den zu verlötenden Rand des Bechers aufgelegt werden können. Dieser Vorgang ist ziemlich “videogen”, da sich das Lot beim Glühen wie von Zauberhand in kleine Kügelchen verwandelt:

Die so gewonnenen Silberlot-Kügelchen können jetzt zusammen mit sogenanntem Flussmittel auf den zu verlötenden Übergang beider Becherhälften aufgelegt und danach durch starkes Erhitzen zum Schmelzen gebracht werden. Dabei entsteht eine extrem stabile Verbindung der beiden Silberteile.

Der aufregendste Teil der Anfertigung des “Goldbecher von Fritzdorf” ist also die große Lötnaht. Hier muss wirklich alles klappen. Der Becher hat bei diesem Arbeitsgang aber auch wirklich nichts zu lachen: 😉

Wunderbar. Es hat alles geklappt. Die Lötnaht ist vollständig geschlossen und bildschön geworden. Jetzt konnte der Übergang beider Becherhälften versäubert werden. Dabei entsteht dieser markante kleine Absatz in der Mitte des Bechers, der so auch am Original deutlich vorhanden ist.

Jetzt war die aufwändige Oberflächengestaltung an der Reihe. Es sollen zwar nicht jede einzelne der Alterungspuren absolut identisch übertragen werden, aber die Punzierung am oberen Rand sowie selbstverständlich der obere Spalt durch den Spatenhieb des damaligen Finders sollen aber in jedem Falle auch auf unserer Replik wiedergegeben werden. Das war auch unserem Kunden für seinen berühmten “Goldbecher von Fritzdorf” besonders wichtig.

Außerdem mussten ja noch die allzu deutlich sichtbaren Hammerschlag-Spuren vom vorherigen Treiben beider Becherhälften entfernt und die Oberflächenstruktur dem Original weitmöglichst angeglichen werden.

Nachdem auch die etwas knifflige Anfertigung und originalgetreue Befestigung des mit Längsrillen verzierten Henkels super geklappt hat – hierfür mussten originalgetreue Silbernieten und Rautenplättchen angefertigt werden – konnte der nun fertige Silberbecher unserem Spezialbetrieb für Feuervergoldungen übergeben werden. Es sind nur noch sehr wenige Fachleute überhaupt in der Lage, die hohen Umweltauflagen wegen der starken Amalgam- bzw. Quecksilberbelastung der Umwelt und der Mitarbeiter zu erfüllen und somit jegliche Kontaminierung durch diese Schadstoffe vollständig auszuschließen.

Unser Kunde war jedenfalls mit den zur Freigabe übersandten Bildern des fertigen Silberbechers bereits sehr zufrieden und gab deshalb gerne sein OK für die nun noch ausstehende Vergoldung.

Unser Fachbetrieb für die Feuervergoldung hat auch diesmal wieder eine echte Meisterleistung abgeliefert. Fast 14 Gramm reines Gold wurden durch Abrauchen des goldhaltigen Amalgams auf die gesamte Oberfläche des Bechers innen und außen aufgebracht. Diese Art der Vergoldung ist nahezu 10-mal dicker als beispielsweise galvanische Vergoldungen und deshalb für solch hochwertige historische Repliken bestens geeignet. Oftmals entspricht das ja sogar der Art der Vergoldung, die die antiken Goldschmiede damals am Original angewendet haben.

Der fertige “Goldbecher von Fritzdorf” war jedenfalls auch für uns ein neuer Glanzpunkt der überaus spannenden Beauftragungen historischer Repliken in diesem Jahr. Er wird uns sicher immer in ganz besonderer Erinnerung bleiben – irgendwie haben wir uns sogar in den Becher “verliebt”… 😉

Hier noch ein paar Detailaufnahmen von unserem außergewöhnlichen Ausflug in die Welt der Silberschmiede:

Mit der Abwicklung dieses Projektes konnten wir offensichtlich auch unseren Kunden überzeugen:

“… Ich möchte Ihnen … für die freundliche und umfassende Beratung und die regelmäßigen Updates danken. Ihre Professionalität hat mich schon nach den ersten Mails sehr beeindruckt. Ich war schnell überzeugt die Richtigen ausgewählt zu haben …”